En 1982, au Canada, une infirmière apprend que sa mère est atteinte d’une maladie neurodégénérative, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) encore connue sous le nom de maladie de Charcot. Les soins palliatifs sont encore insuffisamment développés, y compris dans un pays dont le système de soins est très performant. Elle opte pour la prendre chez elle jusqu’à la fin. Elle écrit son témoignage qu’elle intitule « Pour changer la mort, changer la vie ».

C’est une réflexion intéressante sur la mort et comment il est possible, non pas comme dit le titre « la changer » mais comment la regarder en face « comme une réalité à apprivoiser car la société nord-américaine a fait de la mort un ennemi à abattre ».

En France vient de se dérouler une Consultation citoyenne sur la fin de vie.

Dans le contexte de cette Convention citoyenne, France-Inter, le 7/9.30, reçoit le 6 décembre 2022

Le Docteur Alexis Burnod, médecin chef de service de l’équipe mobile de soins palliatifs sur le site parisien de l’Institut Curie, membre de la Société française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs)

Jonathan Denis, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)

L’ambiance est posée par le président de l’ADMD, J. Denis : « On prend notre temps, voilà 20 ans qu’il existe des lois sur la fin de vie en France. J’avais déjà, poursuit-il, été consulté en 2018 à l’occasion d’une convention citoyenne qui s’était auto-saisie, avec les mêmes conclusions : développer massivement les soins palliatifs et proposer de légaliser l’aide active à mourir. » Alors il dit « chiche » à Emmanuel Macron qui a lancé cette nouvelle convention : « Cela permettra de parler du sujet de la fin de vie, des soins palliatifs, des législations à l’étranger… Cette convention a au moins ce mérite-là, de prendre le temps et d’amener les Français à se poser les bonnes questions. »

Le cadre d’un débat

Pas si sûr, avertit-il cependant, il ne manquera pas « une mainmise de certains réfractaires à toute avancée sur des questions sociétales ». Ainsi, pour le président de l’ADMD, la vraie question est-elle d’emblée transposée : le débat ne portera pas sur la fin de vie mais sur la volonté de basculer dans un changement sociétal.

Et de poursuivre : « J’ai participé à d’autres débats sur des questions sociétales et vont être présents ceux qui s’y opposent ! Tout va se passer dans la rue à un moment donné, on le sait, des manifestations sont déjà organisées. J’espère juste que ce sera dans le cadre de la convention, serein et apaisé. »

« Un des intérêts de la méthode d’une convention citoyenne est de pouvoir comme jamais parler de ce sujet qui nous concerne tous, d’aller au fond des choses », estime pour sa part le Dr Alexis Burnod. « On verra ce qui est possible, ce qui n’est pas possible, et comment mieux vivre ensemble. » Il précise lui-aussi « qu’il est requis d’être auditionné tous les cinq ans » mais sans être dupe, « ce sera jusqu’à ce que finalement on légalise l’euthanasie. … L’exercice me gêne parce que mon quotidien est tout autre, ce sont des gens qui nous demandent de les aider à vivre. La demande d’euthanasie, même si elle arrive parfois, même si elle est présente, reste ultra minoritaire. Permettez qu’il y ait l’offre de soins palliatifs, le soulagement des personnes, l’accès à ce qui permet de mieux vivre au quotidien, avec de la qualité de vie à domicile, avant d’aller sur ce terrain-là. Quand on arrive à soulager les gens, ils ne demandent plus l’euthanasie ».

A ce propos Jonathan Denis dénonce « un grand paternalisme médical autour de la fin de vie. Je l’entends dans différents discours qui peuvent être tenus, où l’on nous explique que quand il y a une demande d’aide active à mourir (on sait que 3 % des demandes sont persistantes), on dit que les malades ne savent pas bien ce qu’ils racontent, qu’on peut encore soulager des souffrance. Comme si, quand on devenait patient, on cessait d’être un citoyen. »

Ainsi le malade n’est pas d’abord une personne, c’est-à-dire un être humain doté d’une personnalité, d’une vie qui ne devrait pas être réductible à des actes encadrés par des lois mais un citoyen anonymisé.

Et J. Denis de donner l’exemple de son père qu’il a assisté jusqu’à ce qu’un médecin consente à l‘euthanasie, pour insister sur ce qui est, à ses yeux, la seule chose qui importe en fin de vie : « il revient au malade de choisir sa mort et non au professionnel de santé d’imposer, parce que le malade a des droits ». Il s’insurge contre ce qu’il appelle le « paternalisme du monde médical » qui avance, selon lui, le prétexte de toujours : celui qui demande l’aide active à mourir ne se rend pas bien compte, … comme si un patient cessait d’être un citoyen.

Une mise au point nécessaire

Le Docteur Alexis Burnod rappelle que dans le domaine les soins palliatifs, on a vu ces dernières années « des progrès absolument considérables dans le soulagement des douleurs. Quand quelqu’un demande qu’on le fasse mourir, il faut prendre conscience que le malade est dans une situation de vulnérabilité importante, dans une grande souffrance. J’ai l’expérience que quand on arrive à soulager les gens, la demande d’euthanasie, du suicide assisté, parce que l’on souffre physiquement, disparaît dans l’immense majorité des cas. Le constat est presque irrévocable : cela veut dire que des personnes demandent, et obtiennent dans certains pays, cette euthanasie par défaut d’accès aux soins, ou par manque d’une certaine solidarité. »

Les droits du malade

Depuis la loi Kouchner, l’article. L. 1110-4. stipule : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Il faut bien admettre, et on peut le regretter, qu’il aura été nécessaire d’attendre le 4 mars 2002 pour qu’une loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé soit promulguée. Dont acte.

Mais sans retirer aucune des dispositions légales, il faut aussi reconnaître qu’on a érigé en mythe les droits du malade. Un mythe est « une construction imaginaire qui se veut explicative des phénomènes psychologiques et sociaux et surtout fondatrice d’une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d’une communauté à la recherche de sa cohésion. »

Ce n’est pas dans ce sens qu’on aurait créé un mythe des droits du malade. Même si la loi de 2002 était nécessaire, il serait injuste d’affirmer qu’auparavant les médecins ne respectaient pas ces droits, non sans dire qu’ils n’étaient pas bien encadrés, que les patients étaient mal informés de la maladie et de la nature des soins auxquels ils étaient soumis. C’est un mythe construit et instrumentalisé, détourné de sa finalité : faire se rencontrer le médecin et le malade dans le cadre d’un dialogue serein et respectueux de chaque personne.

Jusqu’au bout le malade conserve ses droits. La question difficile voire impossible à résoudre est que les partisans du droit à l’aide active à mourir et les professionnels de santé, en particulier en soins palliatifs, qui voient au quotidien les patients en fin de vie, ne parlent pas de la même personne, du même malade ou pour s’exprimer autrement, ce n’est pas le même positionnement. D’un côté, le citoyen et les libertés du citoyen, de l’autre la personne malade. Comme s’il existait un mur infranchissable entre « être une personne malade et « être un citoyen ».

Histoire de la fin de vie

Le Docteur A. Burnod insiste sur un point dont aujourdhui tous les acteurs sont conscients. « Les choses sont claires : il y a eu des périodes où la prise en charge d’un malade en fin de vie était déficiente ». Je me permets d’ajouter qu’il faudrait aussi distinguer ce qu’on entend par fin de vie, le contexte personnel, la maladie, le type de maladie, les moyens et les méthodes…

Il faut l’affirmer et sans revenir éternellement sur le passé et les erreurs, même si la douleur, la souffrance n’ont pas disparu et seront toujours présentes, des progrès considérables ont été faits. S’il existe, et il existera toujours, des douleurs (presque) réfractaires, elles sont de mieux en mieux maîtrisées et elles sont exceptionnelles. Les spécialistes compétents savent aujourd’hui contrôler ces douleurs grâce à une meilleure connaissance et à un usage rationnel qui, heureusement, a cessé d’être un tabou, des antalgiques majeurs, ayant enfin abandonné l’idée qu’ils pouvaient conduire à l’addiction ou à des effets non maîtrisables. Doit-on, pour autant, faire une loi aussi brutale pour quelques exceptions ? La douleur est un symptôme et il ne faut jamais oublier qu’elle est aussi une réaction physiologique qui avertit : « attention, il y a quelque chose qui se passe mal et il faut agir ». Sur les symptômes nous avons aujourd’hui tous les outils pour agir et être efficaces à condition qu’ils soient connus et entre les mains de personnes compétentes. Autre chose est le contexte psychologique et moral qui accompagne non pas seulement la douleur mais la maladie qui est la cause de la douleur et qui crée une vulnérabilité particulière. « L’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté dans certains pays est le signe d’un manque de réponse à la demande du malade qui n’est (presque) jamais de vouloir mourir. »

Un mot sur le paternalisme et la vulnérabilité

J. Denis s’insurge quant à ce qu’il décrit comme une attitude insupportable. Il n’accepte pas l’argument de la vulnérabilité derrière lequel il voit un paternalisme médical. Le médecin occupe dans l’imaginaire collectif une place originale du fait qu’il se trouve associé à toutes les circonstances de notre vie, de la naissance à la mort. Dans ces mêmes circonstances il sera qualifié selon la situation, de diverses manières qui vont du héros qui sauve des vies au professionnel froid et distant voire indifférent. Si le médecin a choisi ce métier il n’a pas par avance choisi de l’exercer dans des circonstances idéales mais qui parfois lui demandent du sang-froid, de la compassion, la maîtrise de ses sentiments… Un médecin est avant d’être un médecin, un homme et c’est tout l’homme qui doit parfois affronter, dans sa chair, l’épreuve de celui qui se confie à lui : le malade.

Alors entre le paternalisme suspect aux yeux de J. Denis et la vulnérabilité qui, quoi qu’il dise, n’est pas autre chose que la fragilité humaine qui nous affecte tous quand nous sommes malades, il est facile de se positionner en accusateur quand on n’a de la fin de vie qu’une expérience occasionnelle bien subjective. Qui, mieux que le médecin et ceux qui ont choisi d’exercer dans le contexte si difficile de la fin de vie au quotidien, peuvent parler de ce qu’est réellement la fin de la vie.

Les militants en faveur de l’aide active à mourir devraient avoir l’honnêteté, je ne dis pas le courage, de dire quelle est la réalité de l’euthanasie : l’injection d’un anesthésique qui endort le patient auquel on injecte alors qu’il est inconscient, une substance létale (le curare) qui va entraîner l’arrêt cardiaque. Précisons que le curare est normalement utilisé en anesthésie, sous contrôle. La différence c’est qu’ici on met volontairement la personne en situation d’impossibilité de parer à l’effet du curare qui est l’arrêt cardiaque. Alors parlons-en du paternalisme, de la vulnérabilité que le médecin exploiterait en fin de vie !

Et il faut aussi le rappeler, les soins palliatifs sont nés en Angleterre, quand des médecins ont pris conscience que rien n’était fait pour assister des malades graves pour lesquels on n’avait pas d’autre solution que « l’acharnement thérapeutique », laissant croire qu’on faisait quelque chose, ou l’abandon et éventuellement l’euthanasie. Si l’on veut regarder la réalité en face, adopter une loi sur l’aide active à mourir reviendra à retourner plus de 50 ans en arrière en oubliant tous les progrès majeurs qui ont été obtenus grâce à la mobilisation de milliers de professionnels compétents qui ont cherché comment pallier cette faille de la médecine qui abandonnait les malades en fin de vie.

Dans l’accompagnement par les soins palliatifs, à condition qu’on ne les caricature pas en les réduisant au seul moment exceptionnel qui, pour les partisans de l’aide active à mourir, est la seule justification de les promouvoir, on accompagne vraiment la personne jusqu’au bout sans être jusqu’auboutiste. Nous voulons donner du sens, de la valeur à ce qui se passe dans les derniers moment d’une vie qui va s’éteindre. Non, ce n’est pas la fin de la vie, c’est être là jusqu’au bout tant qu’il y a de la vie.

La question du consentement

Pour les partisans de l’aide active à mourir ou pour le médecin qui accompagne vraiment la fin de la vie, le regard est à l’opposé. D’un côté, je veux mourir et laissez-moi mourir, sans aller beaucoup plus loin dans la réflexion. De l’autre, nous allons prendre en charge votre douleur et ce qu’elle engendre. Il ne faut jamais oublier que dans l’immense majorité des cas, quand arrive la perspective de la fin de la vie, c’est un appel difficile à qualifier tant les motivations sont diverses, que nous adresse le patient. Ce n’est pas, ainsi le Docteur A. Burnod exprime-t-il sa longue expérience, « je veux mourir » mais « aidez-moi à rester en vie, donnez-moi des raisons et les moyens de traverser une période où il devient insupportable de vivre ».

La médecine n’est pas un no mans land dans lequel le malade perd sa personnalité et n’a plus son mot à dire. Le consentement qui est libre et éclairé est toujours celui du malade. J. Denis fausse le débat en sous-entendant qu’en fait de consentement c’est uniquement le médecin qui le donne par sa propre vision des choses en fin de vie. Nous entendons bien le malade, nous sommes à son écoute car le consentement est bien précisément celui qu’il donne à l’information juste et proportionnée que le professionnel est tenu de lui transmettre et d’expliquer. Mais il va sans dire que les partisans de « l’ultime liberté » semblent ne pas accepter que le médecin, sans paternalisme mais, pour le dire froidement, d’une façon exclusivement professionnelle avec ce qu’elle a de technique, affirme ce qu’il connaît bien même si le malade résiste à l’accepter. Dans toute décision médicale et dans tout acte médical il y a une part prépondérante d’objectivité qui n’enlève rien à la subjectivité du patient mais devant laquelle le médecin ne peut pas abdiquer sans risque de passer à côté de l’essentiel : le diagnostic et le traitement qui sont toujours les deux versants conjoints de l’exercice de la médecine.

Il faut s’entendre sur ce qu’on appelle le consentement. Il est bien évident que tout consentement établit une relation, un contrat formalisé ou non. Qui dit consentement dit l’établissement d’un dialogue et deux partis en présence. Le consentement n’a pas de sens si seule compte la décision, qui s’exprime par l’accord ou non. Et revendiquer, comme seul consentement possible et valide, celui qu’exprime le malade de vouloir qu’on l’aide activement à mourir est une imposture.

Dans la situation de la relation entre un patient et un malade il ne faut pas inverser les rôles. Le médecin, hors de tout paternalisme, informe la personne et en la matière il faut reconnaître que tous les médecins n’ont pas forcément le charisme de l’information juste, mais là n’est pas la question. Quoi qu’il en soit le médecin est celui qui connaît l’état du malade, le diagnostic, l’évolution et en fin de vie, que celle-ci est arrivée à un point où il n’est plus, si tant est qu’il l’ait jamais été, maître de la situation. En fin de vie, tout médecin n’est pas devant un échec personnel mais devant une évolution que l’on peut appeler naturelle vers la fin de la vie comme terme et pas seulement comme période plus ou moins prolongée. Deux alternatives s’offrent qui sont l’objet de ce débat : accompagner jusqu’à la fin naturelle ou provoquer cette fin par anticipation soit par l’euthanasie soit par le suicide assisté. Il n’y a pas d’inversion du consentement. Le malade reste toujours maître de ses décisions et refuser l’euthanasie ou le suicide assisté n’inverse en aucune manière le consentement. Il faut que les partisans de ces procédures laissent aux médecins la liberté de refuser, sans violer le consentement, de recourir à ces pratiques. Une loi ne changera absolument rien sinon qu’elle introduira une rupture grave du contrat naturel qui lie un médecin au malade en prétendant respecter la liberté du malade et en culpabilisant le médecin.

Les sondages

Peut-on dire que la mort est une question ? Il faut le croire puisqu’il faut attendre le XXI° siècle pour qu’un débat soit ouvert entre la mort naturelle et la mort provoquée. La question de la mort n’est réellement pas nouvelle. L’homme est mortel et, si l’on s’en tient par exemple aux rituels et aux signes qui démontrent que depuis la plus haute antiquité les hommes ont entretenu une relation normale avec la mort, pourquoi aujourd’hui doit-on revoir la question avec la volonté de franchir un pas qui n’a jamais été posé dans aucune société et qui avance pour faire tomber un interdit qui est inscrit dans la nature de l’homme et au-delà de toutes les convictions religieuses, celui de ne pas donner la mort. Et non sans dire que, si les adeptes de l’aide active à mourir refusent l’interdit de donner la mort, ils ne fournissent pas d’autre raison objective que la connotation biblique.

Quant aux sondages sur la fin de vie, leur validité est grevée d’un biais qui les rend peu crédibles. On interroge des personnes qui ne sont pas en fin de vie et qui ne répondent qu’a des questions hors-sol pour eux. Qui répondra qu’il est disposé à mourir dans d’atroces souffrances ?

L’aide active à mourir dans le monde

Et on avance les législations adoptées par nos voisins en Suisse et en Belgique … mais aussi en Espagne et au Portugal, en soulignant que ce sont des pays catholiques.

Des réalités en chiffres

En Oregon (États-Unis) le suicide assisté est « légalisé ». Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Les raisons pour lesquelles le suicide assisté a été appliqué, souligne le Docteur A. Burnod, viennent dans l’ordre : « en première position la solitude, 93%, puis viennent, le sentiment d’être un poids pour la société et les douleurs insuffisamment soulagées en 3° position ».

En Belgique : d’après les procédures requises, en principe 2 médecins doivent être consultés avant de prendre la décision mais 8% seulement des médecins habilités ont des compétences en soins palliatifs.

Une première conclusion évidente : l’immense majorité des patients sont euthanasiés parce que leur prise en charge n’est pas adaptée à leur situation par incompétence.

Aide active à mourir vs soins palliatifs

Avant même de poursuivre, la conclusion est simple : le dialogue est effectivement impossible parce que les partisans de l’aide active à mourir -sans préciser les conditions, euthanasie vs aide au suicide assisté- même s’ils ne récusent pas les soins palliatifs, ne militent que dans un seul but : la dépénalisation de l’aide active à mourir, « l’ultime liberté ». Ils ne nient pas l’intérêt des soins palliatifs mais ils n’acceptent pas qu’ils soient la priorité et ne cesseront jamais de militer pour que le droit de l’aide active à mourir soit inscrit dans la législation.

J. Denis conteste l’intérêt majeur des soins palliatifs au prétexte qu’en Oregon la majorité des personnes qui bénéficient de l’aide active à mourir sont en soins palliatifs.

Mais est-ce étonnant ? Il est évident que nous sommes toujours dans le contexte d’une situation de fin de vie. La question reste évidemment posée mais ne la détournons pas de façon insidieuse. Promouvoir la voie des soins palliatifs n’implique pas de nier qu’ils ne résolvent pas toutes les situations difficiles de la fin de vie.

Avec honnêteté, posons la vraie et la seule question : qu’est-ce-que la fin de vie ? Qu’est-ce-que la fin de la vie ?

Pour les partisans de l’aide active à mourir la seule solution est … l’aide active à mourir. Leurs seuls arguments sont des chiffres qui, tout bien considéré, ne concernent que des situations exceptionnelles. Doit-on faire une loi avec tout ce que cela suppose en aval, pour des situations exceptionnelles ? L’état d’esprit avec lequel ils raisonnent est : la liberté … l’ultime liberté, sans autre considération.

Pour tous ceux qui travaillent dans les unités de soins palliatifs, l’évidence, sans même se polariser sur les chiffres, c’est l’expérience de la validité et de la pertinence non seulement des soins palliatifs, car on ne peut les réduire à des pratiques, mais parce que c’est un état d’esprit qui anime des milliers de personnes compétentes qui ne sont pas seulement au service de cas exceptionnels, toutes situations confondues. Et on voit bien que là où, comme en Belgique, on a légalisé l’aide active à mourir et l’euthanasie la compétence n’est pas au rendez-vous.

Où en est-on aujourd’hui ?

L’argument spécieux selon lequel on en est encore en France à être bloqué par un dialogue de sourds entre les partisans de l’aide active à mourir et les professionnels engagés dans la pratique encadrée et compétente des soins palliatifs, dresse un mur d’incompréhension qui interdit toute possibilité d’avancer dans le dialogue.

« On en est toujours, maintient J. Denis, à imposer aux patients d’aller voir ailleurs, en Belgique ou en Suisse… dans une république laïque ».

Mais nous avons justement autre chose à proposer que d’aller en Belgique ou en Suisse. Au risque de la redite, il faut se convaincre et convaincre que les personnes justifiant une prise en charge de fin de vie peuvent bénéficier des soins palliatifs. Et j’irais même plus loin en affirmant qu’il s’agit de soins au sens le plus large qui ne se limitent pas à attendre passivement que le temps passe sans rien faire. Il n’existe aucune alternative aux partisans de l’aide active à mourir qu’une seringue et ce n’est pas ce que l’on peut appeler un accompagnement dans la sérénité. Comme la citoyenneté invoquée plus haut par J. Denis, si la république laïque est appelée à la rescousse, avec tous les sous-entendus que l’on sait, c’est la preuve que la solution tant attendue n’est pas l’accompagnement mais l’exigence d’une loi qui dépénalise l’aide active à mourir par l’euthanasie ou le suicide assisté.

L’aide active à mourir pour tous ?

L’ouverture à l’aide à mourir a été proposée dans des conditions très strictes par les membres du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) pour les maladies neurodégénératives qui n’entrent pas stricto sensu dans le cadre de la fin de vie à court terme.

Quelles solutions ?

Une réflexion autour du sujet « Donner la mort peut-il être considéré comme un soin ? » a donné lieu à un rapport cosigné par de nombreuses organisations associatives et professionnelles œuvrant dans le cadre de la fin de vie en date du 16 février 2023[1]. Il est une réponse à l’avis 139, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » du CCNE[2] et voté le 30 juin 2022[3].

Le Docteur Alexis Burnod souligne que si une tribune de médecins a signé un manifeste pour dire : « provoquer la mort n’est pas un soin » ce n‘est pas seulement pour dire que l’euthanasie n’est pas la solution. Il va sans dire que pour ces médecins l’euthanasie n’est réellement ni une ni la solution, mais le propos est d’insister sur l’impératif de l’accès pour tout malade, quelle que soit sa maladie, son évolution à court, moyen et plus long terme, à des soins proportionnés et adaptés à son état. En la matière est-il utile de rappeler que, aussi compétents que nous soyons, nous n’avons pas la réponse à toutes les questions ni à toutes les situations, pas davantage en fin de vie que dans n’importe quelle contexte au cours de la maladie. La médecine n’est pas une science exacte.

Il faut se souvenir à ce propos d’un événement qui a beaucoup marqué les esprits. Le 2 octobre 2017, Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, a choisi volontairement de mettre fin à ses jours en Belgique. Sa mort a fait l’objet d’une médiatisation insistante par l’ADMD[4]. A cette occasion la SFAP[5] s’est jointe à l’association pour la recherche sur la SLA[6] dans un communiqué de presse où on peut lire : « Les 7 à 8 000 personnes atteintes de cette maladie (la SLA) espèrent vivre au mieux jusqu’au bout, accompagnées et veulent être reconnues dans leur dignité propre. La SFAP s’associe aux déclarations de l’Association pour la recherche sur la SLA et regrette une médiatisation qui tend à faire un raccourci entre la maladie de Charcot et l’euthanasie. Non, l’euthanasie n’est pas LA solution à la maladie de Charcot pas plus qu’à d’autres maladies très invalidantes ».

Dans les débats sur la fin de vie il est souvent fait référence à certaines pathologies, notamment les maladies neuro-dégénératives alors qu’il s’agit d’une problématique distincte de la fin de vie à court terme. Ainsi les patients et les associations de malades demandent que dans le débat on ne les instrumentalise pas. Ils sont conscients de la gravité de leur maladie, qu’elle pose des problèmes particuliers qui demandent une réponse spécifique, mais ils récusent qu’on leur applique le positionnement sur la fin de vie tel qu’il est présenté par les militants en faveur de l’aide active à mourir.

Une guerre de mots

J. Denis en promoteur de l’aide active à mourir s’insurge contre la SFAP qui est par principe opposée à toute légalisation.

L’argument qui tue et interdit tout dialogue ! Comment imaginer qu’elle réagisse autrement ? L’aide active à mourir est présentée par ses partisans comme ce qu’elle est et uniquement comme telle : une avancée sociétale. Mais est-ce-qu’une société normale avance, progresse, par des sauts qui la réduisent à une société d’individus juxtaposés mus par l’individualisme jaloux de « ma » liberté, indépendamment du fait que nous avons tous une responsabilité dans la société qui interdit de penser, de vouloir, de décider pour moi seul avec le désir que ma volonté s’impose à tout le monde.

Sédation profonde et continue – Retour sur la loi Claeys-Leonetti (C-L)

En 2015, affirme J. Denis, le président de la SFAP a dit que la loi C-L était une mauvaise loi quand elle avait introduit la « sédation continue » parce qu’elle équivalait à une euthanasie, une forme masquée d’euthanasie.

Pour ne pas tomber dans le contresens il est indispensable de procéder à une analyse sérieuse et documentée sur des faits, de la « sédation profonde et continue jusqu’au décès » (SPCJD) puisque telle est la formulation retenue comme un nouveau droit des patients en fin de vie introduit dans la Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

C’est une disposition qui doit être revisitée aujourd’hui pour que soit bien comprise la « sédation continue » et dans quelles conditions très réglementées elle est mise en place.

Le texte officiel de la loi du 2 février 2016 dit : « Toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Cet accompagnement peut nécessiter une sédation profonde et continue jusqu’au décès (SPCJD), associée à une analgésie, pour soulager une personne malade qui présente une situation de souffrance vécue comme insupportable, alors que le décès est imminent et inévitable. » Et la loi de préciser les conditions d’instauration de la SPCJD : « La décision de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès revient au médecin référent à l’issue d’une procédure collégiale réunissant le médecin référent, un médecin tiers sans lien hiérarchique et l’équipe soignante. Pour un patient dans l’incapacité de s’exprimer, les motifs de recours à cette sédation doivent être communiqués à la personne de confiance, ou à défaut la famille ou les proches. »

Nous n’en sommes plus à l’époque des cocktails lytiques (DLP associant un analgésique majeur, un neuroleptique et un tranquillisant…).

Le site « Fin de vie – Soins palliatifs – Centre national »[7], plateforme d’information, a réalisé une enquête sur les trois années qui couvrent l’ouverture de la SPCJD en 2016 jusqu’en 2019.

Un remarquable article est paru signé par le Professeur René Shaerer, Oncologue au CHU de Grenoble[8]. Le Professeur R. Schaerer est l’un des fondateurs de JALMALV[9]. Cet article détaille tout l’historique de la prise en charge des malades atteints de maladies graves ou dans des situations chirurgicales qui mettent en jeu le pronostic vital à court terme. La conclusion prend toute son importance en 2016 dans le contexte de la réévaluation de la loi Claeys-Leonetti afin qu’on ne fasse pas dire tout et le contraire de tout au sujet des soins apportés aux patients en fin de vie. « La sédation, écrit le Professeur R. Schaerer, apparaît donc aujourd’hui comme un acte de spécialiste, nécessitant une formation et une expérience clinique éprouvées. La brièveté du texte de loi ne doit pas donner l’illusion qu’il s’agit d’un acte médical à la portée de n’importe quel médecin ou de n’importe quel soignant. Prétendre le contraire serait laisser entendre que le but de la sédation est de provoquer la mort du patient ; ou, pire encore, que son confort pendant la sédation n’a pas d’importance puisqu’il est rendu incapable de se plaindre. »

Dans cette même revue intitulée « La sédation en questions », on lira avec intérêt l’article « La sédation en fin de vie. Quel objectif pour quelle intentionnalité ? » qui analyse l’intentionnalité de l’acte de la part du médecin et du malade. Il se conclut par un beau témoignage de Jorge Semprun au chevet de Maurice Halbwachs mort au camp de Buchenwald le 16 mars 1945. Il est repris par Paul Ricoeur en 2007[10] : « Épuisé à l’extrême : “il souriait mourant, son regard sur moi, fraternel…”. Affleurement de l’essentiel. Dans les yeux une flamme de dignité, d’humanité vaincue, mais inentamée. La lueur immortelle d’un regard qui constate l’approche de la mort, qui sait à quoi s’en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux, librement, souverainement. Maurice Halbwachs est en cet instant seul à mourir mais il ne meurt pas seul. »

Le Docteur A. Burnod ne dit pas autre chose en insistant sur une optique qui est celle de tous les professionnels impliqués dans les soins palliatifs : « Nous ne militons pas « contre », nous sommes engagés pour un mieux vivre, un mieux-être ».

Et peut-on mieux conclure ce chapitre qu’en citant la référence que fait l’auteur de l’article à l’Aria de la cantate BWV 82 de J.S. Bach « Ich habe genug »

Ich habe genug,

Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,

Auf meine begierigen Arme genommen:

Ich habe genug!

Ich hab’ ihn erblickt,

Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt,

Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden

Von hinnen zu scheiden.

Ich habe genug!

La rupture anthropologique – Les lois sociétales

Retour sur un contexte

J. Denis entre sur le terrain de la philosophie en reprenant la thématique de « la rupture anthropologique » qu’il dénonce comme « l’argument qui a été avancé à chaque fois qu’on a voulu changer : l’IVG, le PACS, le mariage pour tous, … Toujours la même réponse : « la rupture anthropologique ». un modèle français … ça me choque ! »

Invoquer le « rupture anthropologique » n’est pas recourir à une formule magique. Ce n’est pas un « gros mot ». C’est une réalité incontournable et J. Denis lui-même le reconnaît : il s’agit de « valeurs ».

Pour bien comprendre la signification de l’expression « rupture anthropologique » et ne pas l’instrumentaliser, il convient de la définir.

Anthropos (Άνθρωπος) : ce n’est pas seulement être un homme, un humain, un parmi des milliards qui ont vécu et qui sont morts, un parmi ceux qui vivent aujourd’hui confrontés aux mêmes questions, sans oublier ceux qui nous survivront.

Le mot clef « anthropologie » ouvre sur des définitions multiples et des conceptions très diverses. Il existe cependant un fil conducteur. « Par anthropologie, on entend un savoir cohérent sur l’homme. Dans toutes les cultures, on trouve une conception de l’être humain, une anthropologie commune. Celle-ci joue un rôle important, car elle fonde l’identité collective et elle est généralement défendue avec âpreté. Spontanément reprise par chacun, elle est à la fois explicite et implicite. À côté d’elle, il existe une anthropologie savante qui prend deux formes, philosophique et scientifique. »[11]

Nous ne pouvons raisonner avec le regard égoïstement porté sur des désirs étriqués, limités à des obsessions momentanées et passagères.

Limitons-nous au contexte des « avancées dites sociétales » acquises par la force de la loi depuis les années 1960 qui sont présentées comme des progrès de l’humanité. Elles trouvent un seul et même dénominateur commun : la mort. A cet égard il est difficile de les considérer comme des progrès vers plus d’humanité.

De la contraception à l’euthanasie

- La contraception artificielle chimique : la mort programmée de l’amour humain remplacé par l’artifice du calendrier du cycle féminin

- L’avortement : mort de l’enfant in utero

- FIV → PMA : mort des embryons surnuméraires sans compter un pourcentage majeur d’échecs

- Recherche sur les embryons : massacre d’embryons après abandon de projet parental

- GPA : mort programmée d’embryons voire d’enfants ne répondant pas au désir de l’enfant parfait

- Le mariage pour tous : mort de la famille

- L’euthanasie et l’aide active à mourir : la mort à la seringue programmée

Et la boucle est bouclée non sans ajouter que toutes ces situations sont comme la forêt cachée derrière l’arbre du serial-killer qu’on a baptisé « avancées sociétales ».

Une seule question se pose : comment peut-on vivre dans un monde dont tous les objectifs à court, moyen et long terme suivent un parcours balisé par des actes de mort ?

La seule vraie question ne se pose-t’elle pas tout simplement : « La vie a-t-elle un sens ? »

Olivier Rey dénonce « l’impuissance à résoudre les crises du progressisme qui se réfugie dans les lois sociétales »[12]. Et de rappeler qu’Emmanuel Macron candidat à l’élection présidentielle a publié, fin 2016, « Révolution » son livre programme, où l’on peut lire : « Affronter la réalité du monde nous fera retrouver l’espérance. À l’origine de cette aventure se trouvent des femmes et des hommes qui veulent avant tout faire avancer le progrès. ». Et je cite Olivier Rey qui résume bien la situation : « Comment concilier une crise devenue chronique avec le maintien de l’idéologie progressiste ? Réponse : par de la créativité législative. Plus la crise s’aggrave, plus de droits inédits doivent être inventés, afin de donner l’impression que l’on continue envers et contre tout d’avancer, d’« aller dans le bon sens ». Récemment le mariage pour tous, la PMA pour toutes, le libre choix de son genre. Prochainement, le « droit à mourir dans la dignité ».

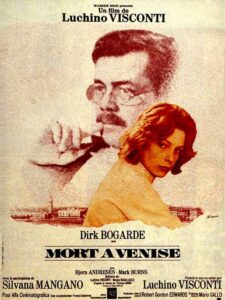

Rupture anthropologique, lois sociétales ? On ne peut mieux résumer les dégâts du progressisme. Et Olivier Rey de conclure : « Je pense au maquillage de cocotte qui dissimule, tant bien que mal, le teint cadavérique d’Aschenbach, et à la teinture qui se met à couler sur son visage, à la fin de Mort à Venise[13]. »

La souffrance

J. Denis a accompagné son père et il a pu dans les derniers moment de sa vie échanger avec lui, il a été présent à ses côtés. Tous les professionnels engagés dans les soins palliatifs n’ont pas la prétention de détenir le monopole de l’accompagnement… « Ils n’ont pas le monopole du coeur ! » Ils veulent tout simplement aller jusqu’au bout de l’accompagnement sans franchir le Rubicon de l’aide active à mourir.

Le vrai point de rupture anthropologique est justement là, le fait que nous ne partageons pas les mêmes valeurs quant au sens de la vie et quant à l’inéluctabilité de la mort. Au dernier moment, les valeurs que les militants de l’aide active à mourir semblent défendre, coulent à pic par le fait même de donner volontairement la mort. Il n’y a pas d’autre explication. Oui, J. Denis se dit choqué par le fait que la résistance à l’aide active à mourir lui apparaisse comme un « mal français ». Je lui demande aussi d’accepter que nous-aussi nous soyons choqués, mais pas pour les mêmes raisons. Non, il n’est pas acceptable de prétendre tracer une ligne sur laquelle nous marcherions ensemble dans la préparation de la mort par l’accompagnement du malade. D’un côté on parvient à en parler plus ou moins sereinement car qui n’a pas, sinon peur, du moins une appréhension devant l’inconnue, mais au dernier moment on lâche seul le malade par le recours à la seringue. De l’autre on en parle dans les mêmes conditions mais en accompagnant celui qui va partir jusqu’au terme naturel. Oui, nous assumons la « rupture anthropologique ». Mais, qu’est-ce-que cela veut dire ? Il n’est plus le temps de philosopher à cette heure ultime et il faut dire les mots vrais même s’ils sont durs à entendre : d’un côté on tue, de l’autre on est là jusqu’au bout. D’un côté on précipite vers la sortie, même avec des sentiments d’humanité, de l’autre on aide à ouvrir la porte sans précipiter dans cet inconnu que personne ne connaît.

Il faut quand même dire quelle est la réalité en 2023 : on discute de façon très théorique soins palliatifs vs aide active à mourir mais dans la réalité les soins palliatifs sont le parent pauvre de la médecine en France.

La rupture anthropologique est un grand mot voire un « gros mot » et peut-être d’ailleurs devrait-on éviter une terminologie qui est hors-sol quand on parle d’une réalité incontournable pour tout le monde sans que celui qui est concerné sache comment elle viendra : la mort.

La réalité de la « rupture anthropologique » comme le dit très bien le Docteur A. Burnod sera demain celle-ci : dans un hôpital le malade de la chambre 101 verra venir vers lui un médecin, l’infirmière, parfois un bénévole… une personne qui l’accompagnera et lui dira au revoir ou peut-être lui fermera les paupières et fermera la porte et dans la chambre voisine, le patient saura qu’à 15 heures quelqu’un entrera avec un plateau contenant deux seringues, l’une avec un anesthésique et l’autre du curare. Puis il reprendra son plateau et fermera aussi la porte…

Au-delà des mots elle est là, la rupture anthropologique.

Même si aujourd’hui ces mots ne veulent plus dire la même chose, nous avons une éthique, des valeurs et nous ne pouvons pas admettre qu’elles soient balayées pour accepter que l’on donne comme réponse à la question de la mort, l’unique réponse : « je veux être libre de choisir quand je veux mourir sans autre considération et personne d’autre que moi ne décidera de l’heure, de la minute, de la seconde ».

La vie avant tout

Dans l’ADN des soignants est inscrite sans solution de continuité la volonté de tout faire pour préserver la vie non pas dans n’importe quelles conditions et tout particulièrement en fin de vie. Les soignants qui accompagnent les patients en fin de vie ne sont pas des acharnés de la vie à n’importe quel prix et surtout pas à celui exorbitant de souffrances qu’ils seraient incapables de soulager. Ils savent par leur présence attentive auprès de ces personnes ce que veut dire vivre et aussi mourir et il est indécent de leur renvoyer en boomerang ce que certains revendiquent comme un droit, « le droit de mourir dans la dignité ».

L’évolution de la médecine pourrait laisser à penser que les pratiques sont devenues « dépersonnalisantes » en raison de l’introduction des technologies et notamment de l’informatisation qui seraient la cause de l’abandon des patients sous contrôle de « machines ».

Il faut remettre les pendules à l’heure et ne pas tromper les gens : les soins et notamment les soins palliatifs ne sont pas des soins dont la seule issue est la mort du patient. Même si l’on trouvera toujours des exemples, des situations qui relèvent de l’exception pour affirmer, contre la vérité, que les patients sont abandonnés à leur souffrance, il est insoutenable aujourd’hui, sauf aveu d’incompétence, d’affirmer que les soins palliatifs ne permettent pas d’accompagner les personnes y compris en fin de vie dans la sérénité.

Tout doit commencer non pas quand on se trouve in extremis, quand il est devenu évident que tous les moyens mis en œuvre sont inefficaces mais dès le moment du diagnostic et qu’il faut aussi aborder la question du pronostic d’une maladie grave dont la probabilité est qu’elle peut conduire au décès dans un délai qu’il n’est pas possible de fixer. Il est non seulement raisonnable mais, il faut l’affirmer haut et fort, éthique, de prononcer les mots que personne ne peut entendre sans frémir : « Vous pouvez mourir sans que je puisse vous dire le jour ni l’heure ».

Ce débat qui aura jeté dans l’arène, bien que tout le monde s’en défende, des adversaires, aura été, il faut plus que l’espérer, l’exiger, l’occasion d’une mise à niveau non négociable, non opposable, de tous les professionnels de santé aux soins palliatifs.

Cette formation devra impérativement comporter dans la formation des futurs médecins, des futures infirmières, de tous les acteurs professionnels de santé, un savoir-faire de l’accompagnement du patient en fin de vie et aussi de tout son parcours à partir du diagnostic. Cela impose évidemment d’exiger un requis essentiel : ce savoir-faire n’est pas inné, voire il s’apprend et tous n’ont pas la capacité de bien savoir-faire. Quel médecin ne s’est pas entendu dire un jour « vous avez une vocation ». Oui, c’est vrai, encore qu’il faille bien comprendre ce qu’est une vocation. Ce n’est pas un don qui relèverait presque du miracle. Si l’on peut admettre que c’est une vocation ce n’est que si l’on considère que c’est avant tout un service et que servir s’apprend tous les jours, au jour le jour, sans que jamais l’on puisse affirmer que l’on est arrivé à la perfection. Tous les médecins ont une histoire personnelle qui est faite de combats avec des victoires et des défaites… mais qui ne sont pas des échecs.

Un point qui n’est presque jamais mis au premier plan et qui est pourtant une des causes majeures du refus des conditions de la fin de vie qui opposent radicalement ceux qui exigent le droit de l’aide active à mourir et ceux qui ne l’acceptent pas : la déchéance.

Que signifie la déchéance ? A-t-on même le droit de qualifier une personne de « déchet », si l’on veut bien, honnêtement, aller au bout de la terminologie.

Revendiquer le droit de mourir et d’aider activement à mourir pour la simple raison que la liberté autorise à déclarer être entré dans la déchéance et d’en tirer la conséquence, est-ce vraiment une décision juste et raisonnable ? Est-il légitime d’accepter qu’un personne soit considérée comme un « déchet » ? Et justement, et à condition qu’elle ne soit pas abandonnée à elle-même, n’est-ce pas la société elle-même qui est en train de démissionner de ses responsabilités. Une civilisation qui a admis que certaines conditions de vie sont une déchéance avec les conséquences qu’elle est sur le point de tirer, l’élimination des « déchets » : l’enfant mal formé … voire « mal programmé », la personne handicapée physiquement ou psychologiquement, le malade incurable, la personne âgée atteinte d’une maladie neurodégénérative … cette civilisation a quitté le camp de la civilisation.

Les exemples de la Belgique, de la Suisse et de l’Oregon, en dépit de ce que mettent en avant les partisans de l’aide active à mourir, apportent la démonstration de l’échec de la formation non seulement aux soins palliatifs mais aussi de l’accompagnement de la fin de vie.

Il faut en finir avec les terminologies péjoratives. On a définitivement abandonné et le terme et les pratiques de « l’acharnement thérapeutique » mais il faut aussi en terminer avec les qualificatifs attribués à une personne qui, quoi qu’il en soit, reste une personne humaine jusqu’à la dernière seconde : « un légume ». Qualifier une personne de « légume » est le summum de l’indignité. Quel est, alors, le vrai marqueur de la dignité que certains revendiquent ?

Il faut, pour ne pas sortir d’un débat qui reste honnête, se poser et poser une question qui reste, in fine, la question fondamentale à laquelle on n’a pas encore répondu et à laquelle une loi qui introduirait l’aide active à mourir ne donnera pas de réponse : quel cas fait-on de « la personne » et du fait qu’elle est et restera jusqu’au bout une personne humaine. C’est la clef du débat et pour l’instant, même si les soins palliatifs sont une orientation décisive dans ce sens, la porte reste fermée en tout cas du côté de ceux qui militent en faveur de l’aide active à mourir.

La plupart des livres et des témoignages, qui ont défiguré la fin de vie par des caricatures insupportables – et je pense au premier d’entre eux le livre « Changer la mort » paru en 1977[14] – sont tous très orientés vers la promotion de l’aide active à mourir sans tenir compte des immenses progrès qui ont été faits dans la prise en charge, et à un moindre degré par le soutien financier pour ouvrir des structures appropriées pour accompagner la fin de vie et reconsidérer les inégalités territoriales de l’offre des soins palliatifs en France.

Et pour conclure

J. Denis et l’ADMD ne répondent toujours en boucle que par un leitmotiv : personne ne remet en cause les soins palliatifs mais il faut laisser le citoyen décider du choix de sa mort. Mais, quand on exige le droit à l’aide active à mourir, le citoyen n’est plus considéré comme une personne. Et J. Denis d’ajouter qu’on ne peut pas forcer les personnes à entrer en soins palliatifs. Il est juste de lui répondre qu’une chose est ne pas vouloir recourir aux soins palliatifs, autre chose vouloir mourir et faire mourir par l’aide active à mourir. Si tout le débat porte sur cette opposition qui n’a pas grand sens aujourd’hui, il est impossible de parler de débat. Pour qu’il y ait un vrai débat positif il faudrait que les objectifs soient au moins convergents, par exemple soulager la souffrance, accompagner par une présence[15], psychologiquement et le cas échéant par des moyens appropriés sans imposer la mort par l’aide active. Sous cet angle il apparaît à l’évidence que le débat est un faux-débat… et dès lors il est impossible, voué à l’échec.

Le « modèle belge » ? … Parlons-en ! De plus en plus de situations démontrent que la voie ouverte par l’aide active à mourir et l’euthanasie est tout sauf un long chemin tranquille !

Et, comme conclusion Nicolas Demorand, le journaliste qui a dirigé cet échange, transmet, non sans émotion, un témoignage reçu à l’antenne. C’est le témoignage de reconnaissance rendu par un homme à propos de son épouse, décédée dans la sérénité la veille, accompagnée par ses enfants et toute l’équipe des soins palliatifs.

[1] https://sfap.org/system/files/avis_ethique_commun_-_160223.pdf

[2] Comité Consultatif National d’Éthique

[3] http://www.ccne-ethique.fr/node/529

[4] « Madame Bert était atteinte de la maladie de Charcot ou Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) et avait choisi de refuser tout accompagnement palliatif, pour préférer une « mort rapide » en allant mourir en Belgique et ce conformément à ses engagements auprès de l’ADMD. Elle avait fait le choix individuel d’une mort programmée. » cf. communiqué de presse de la SFAP du 11 octobre 2017.

[5] Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs

[6] Sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot

[7] https://www.parlons-fin-de-vie.fr/

[8] La sédation en questions – Jusqu’à la mort accompagner la vie 2016/1 (N° 124) Presses universitaires de Grenoble in https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-1.htm

[9] Jusqu’à la mort accompagner la vie

[10] Ricoeur Paul, Vivant jusqu’à la mort, Paris, La couleur des idées, Seuil, 2007

[11] Exemple de définition in https://philosciences.com/vocabulaire/53-anthropologie-et-anthropologie-philosophique

[12] http://www.lefigaro.fr/vox/societe/olivier-rey-les-lois-societales-refuge-d-un-progressisme-entrave-par-les-crises-20230316

[13] A propos du livre de Thomas Mann « La mort à Venise » et du film Mort à Venise, film franco-italien co-écrit et réalisé par Luchino Visconti et sorti en 1971

[14] Changer la mort par Léon Schwartzenberg et Pierre Viansson-Ponté, Albin Michel, 1977

[15] « Être-là » est le mouvement des bénévoles de l’ASP (Accompagnement en Soins Palliatifs). Accompagner avec Être-là, c’est apporter présence, écoute et réconfort aux personnes malades et en fin de vie et à leurs proches. C’est aussi vivre des moments de partage et faire de tous les lieux de soins des lieux de vie.

Commentaire de la photographie

Le 21 février 1975, Ivan Ghirardini, entreprend la descente de la Vallée Blanche…

Il a écrit le récit de son aventure, l’ascension du Linceul, en hivernale et en solitaire, dans la face nord des Grandes Jorasses in La Montagne et Alpinisme, janvier 1976 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9765588s/f8.item.

On lira l’article dont je donne la référence dans le lien ci-dessus.

Le Linceul comme titre et une épigraphe : « Et il s’en alla dans la Montagne pour prier » (Ev. Selon saint Marc)

« Mon projet était bien au-dessus de mes forces. Je voulais gravir le premier tiers de la voie directe Desmaison à l’éperon Walker, rejoindre le Linceul au-dessus des goulottes et sortir directement au sommet par la grande muraille où Serge Goussault a trouvé la mort. »

Et la conclusion : « Qu’importe de gravir une paroi extrême ? Il existe en nous des barrières plus infranchissables encore. Le VIIe degré n’est pas après le VIe, il est en nous. »

Dans le cours du récit de cette aventure où Ivan Ghirardini est passé à deux doigts de la mort il avoue : « Nous avons oublié que nous pouvons tous être des fils de Dieu, des maîtres à l’image de Jésus. Si j’ai voulu gravir le Linceul, c’était précisément pour remettre en question ma vie même devant Dieu. … »

Je ne retiens de cette confession que la signification qu’elle prend dans le contexte d’une aventure humaine où l’homme est confronté à ses propres limites.

Pourquoi me dira-t-on à la fin d’un article sur la fin de vie aujourd’hui ?

Toute vie est une aventure où l’on avance seul du début à la fin. Mais cette solitude n’est peut-être pas ce que Ivan Ghirardini qualifie juste après la dernière citation : « … Je ne pouvais plus supporter ma médiocrité, mes signes incontestables de dégénérescence physique et morale. C’était la preuve d’un profond égoïsme. »

A la fin de la vie, quand arrive le moment de la fin de vie, l’accompagnement sera toujours le seul recours capable de nous retenir pour ne pas glisser dans le désespoir face au constat de notre médiocrité et de nos limites. Il aura fallu ce contact brutal avec la réalité, qui symboliquement a pris le nom du Linceul, pour qu’une aventure se transforme en un ultime sursaut de vie : oui, pour changer la mort il est urgent que nous changions les conditions de la fin de vie.

Commentaires récents